材料の選定

特に油分を多くもった大径木はめったに市場には出回りません。選ぶ程ないのが現状で、手に入る機会がとても限られています。ときには自ら山に入ることも。

チェーンソーで

作品大の大きさに

丸太の状態で数年乾燥させた後、木目の流れ、節や枝の位置を確認しながら、作品を想像しながら慎重に切り分けています。この段階で作品イメージをつくるので、どうしてもチェーンソーの手が止まってしましがちです。どの面を活かすのか、天地は本当にこのままで良いのかと、その場で考え込んでしまい、エンジン音の中ただ時間だけが経ってしまうこともしばしばです。切り分けたあとは再び半年〜数年間、乾燥させます。

木工旋盤にセット

材料の角をおおまかにとった後、木工旋盤にセットします。回転させながら削っていくわけですが、材料に精度がでていないので、回転の中心を探すのに苦労します。中には、1時間以上回転軸の中心を探すことも。

粗削り

材料を回転させながら、刃物をあてて削っていきます。大まかにしか角をとっていないので、最初はかなりの抵抗が手や腕に伝わってきます。角が大体取れて来た段階で荒削りを終えます。粗削り後、また数ヶ月〜数年乾燥させます。

内刳 り

ここで作品のデザインがほぼ決まります。状況や場合にもよりますが、大概は外側の形を決めて削り、最終的にそのアウトラインに寄せていくように専用の刃物で内側を削っていきます。急激な乾燥は、材料のヒビ割れや、ゆがみを生むので、ここの工程でもゆっくり乾燥させます。内側を数センチ削って、数日〜数週間寝かすということを数回繰り返しながら、最終的に2〜3mmに収めます。

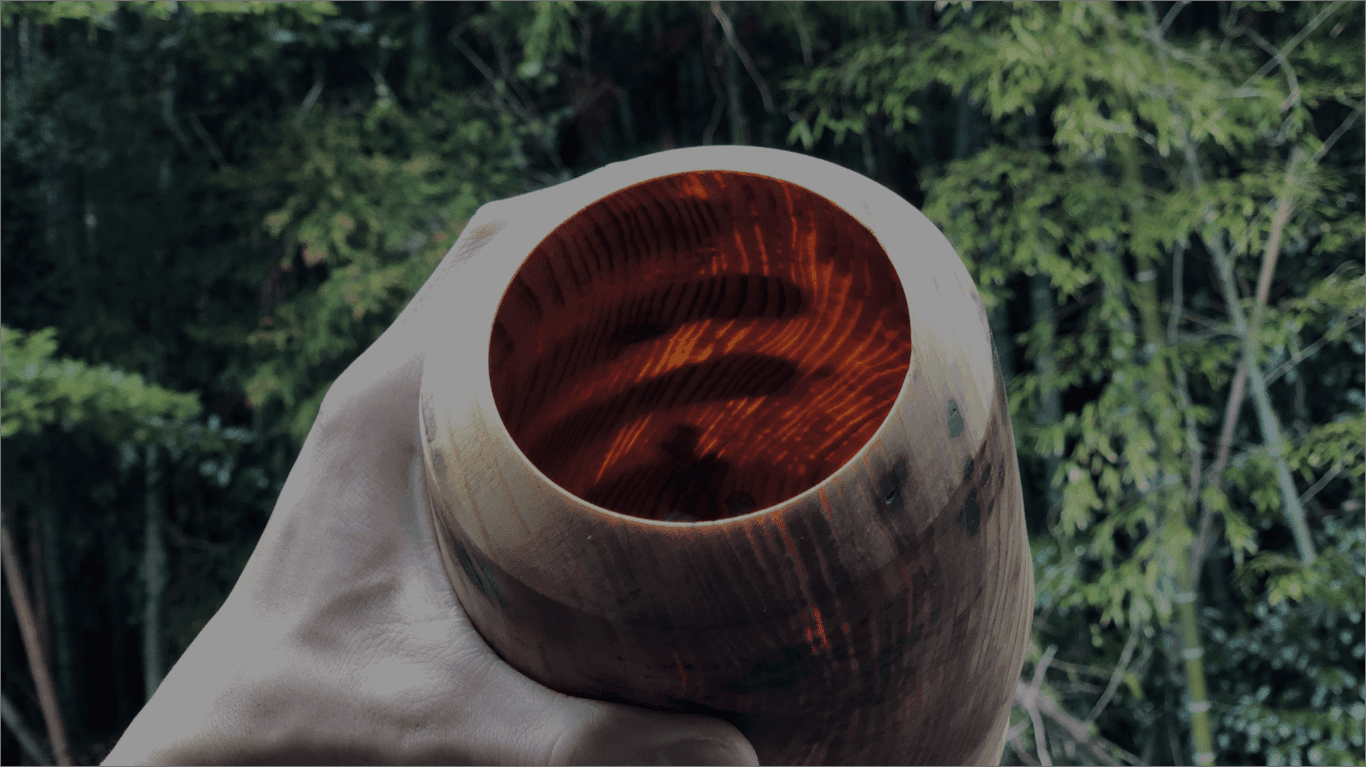

研磨塗装

10を越える工程の研磨をし、表面を滑らかにます。その後、オリジナルの染料を使い染色し、素材に深みを出した後、最低3回の塗装を行います。塗料は植物由来の自然塗料を仕様しています。赤ちゃんが口に入れても問題ないほどの安全性が高いもので仕上げています。

土台制作

最後に土台となる部分を作品に合わせて一つひとつ作ります。画竜点睛を欠いてはいけないので、細心の注意を払います。作品全体の流れを変えてしまわないようにするために、形状、厚み、何よりバランスを重要視します。絵は素晴らしいのに額がもったいない、ということがたまにありますが、少しでも違和感がある場合には作り替えることもしばしば。最後の大事な仕事となります。

完成

作品の中には3倍以上の制作工程がある場合の作品もありますが、素材の選定から始まり塗装を終え、土台を付ける。中に灯りを灯したときの感動は作り手冥利に尽きます。よくぞここまでカタチになってくれたと。命が吹き込まれる瞬間に立ち会える喜びのひと時です。

[制作の壁]

ゆがみある(偏心している)状態で削ると均等な薄さにすることができません。ヒビ割れをほっておけば、2,3mmという薄さに耐えきれず、壊れてしまいます。木は生き物なので呼吸しています。つまりその場その場の気温や湿度によって収縮しています。ヒビ割れるのも、ゆがみが出るのも、その素材が生きている証拠です。季節によって変わる、木の動きとどう付き合っていくか、またどう捉えるかが、とても大事なことだと思います。